Ça ne pouvait pas se faire dans un cadre autre que celui des classiques fantastiques : j’ai enfin lu le célèbre essai de Virginia Woolf !

« (…) il est indispensable qu’une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. » Tel est ce qu’il faut démontrer.

Ce texte est né de deux conférences données dans des collèges pour femmes de Cambridge autour du sujet « Les femmes et la fiction ». L’autrice anglaise y aborde les facteurs nécessaires à la création, des conditions qui étaient généralement refusées aux femmes et qui la poussent à s’interroger sur son époque et les moyens mis à disposition des hommes et des femmes. Elle précède les écrits de Samah Karaki en exposant que le talent naît de l’argent (avec l’importance d’un revenu fixe conférant une certaine indépendance financière), du temps, de la disponibilité mentale et l’espace physique, de l’éducation (source de références passées qui viennent nourrir les arts présents), des études, des voyages et des loisirs, qu’il s’inscrit dans un tout qui a toujours favorisé les hommes et ne relève pas simplement d’un génie typiquement masculin.

Ce texte est né de deux conférences données dans des collèges pour femmes de Cambridge autour du sujet « Les femmes et la fiction ». L’autrice anglaise y aborde les facteurs nécessaires à la création, des conditions qui étaient généralement refusées aux femmes et qui la poussent à s’interroger sur son époque et les moyens mis à disposition des hommes et des femmes. Elle précède les écrits de Samah Karaki en exposant que le talent naît de l’argent (avec l’importance d’un revenu fixe conférant une certaine indépendance financière), du temps, de la disponibilité mentale et l’espace physique, de l’éducation (source de références passées qui viennent nourrir les arts présents), des études, des voyages et des loisirs, qu’il s’inscrit dans un tout qui a toujours favorisé les hommes et ne relève pas simplement d’un génie typiquement masculin.

Elle convoque les autrices du passé, elle questionne la façon dont les femmes sont racontées dans les histoires et leur absence dans les récits qui sont faits de l’Histoire, leur place dans la fiction et leurs interactions avec les deux sexes (préfigurant le test de Bechdel). Elle traite de la distribution genrée des rôles et du sentiment d’infériorité intégré et reproduit par les femmes.

Elle dénonce la domination masculine et les conditions de vie des femmes au fil de siècles, les femmes miroirs ou marchepieds pour les hommes, les femmes idéalisées dans la fiction, étouffées dans la vie réelle, le besoin des hommes de se sentir supérieurs. Elle regarde les droits qui ont été acquis et tous ceux qu’il reste à obtenir.

Bref, nous constatons qu’elle était en avance sur son temps puisque bon nombre de sujets abordés sont encore très actuel. Le propos est très passionnant et juste, d’autant que j’ai savouré son humour, son ironie et ai particulièrement aimé l’évocation de la sœur fictive de Shakespeare.

Néanmoins, je dois avouer que je n’ai pas vraiment adhéré à la forme pseudo-fictive. Woolf nous entraîne dans un « flux de conscience », une méditation lors d’une balade solitaire, une enquête de lieux en lieux – extérieur, repas en société, bibliothèque – à la recherche des femmes et des moyens qui leur sont alloués pour s’exprimer, une errance au fil de ses pensées. A posteriori, je trouve le biais, entre essai et roman, plutôt original et métaphoriquement intéressant ; cependant, dans le temps de la lecture, je me suis un peu ennuyée face à ces circonvolutions parfois un peu lourdes. Les idées sont limpides et pertinentes, mais, de mon point de vue, la forme, au fil des pensées de l’autrice, a tendance à les noyer.

Il y a longtemps, j’avais tenté de lire Mrs Dalloway mais avais abandonné ; je plaçai donc de grands espoirs dans cet essai pour me convaincre qu’il ne s’agissait que d’une tentative malheureuse. Peut-être n’est-ce qu’une question de traduction, je commence toutefois à penser que le style de Woolf ne me convient guère…

Dénonciation de la société patriarcale, male gaze, importance du matériel dans la création… Une chambre à soi/Un lieu à soi est un texte qui reste terriblement moderne. Le fond est passionnant, dommage que la forme ne m’ait pas convaincue.

« Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l’eau ? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l’autre si pauvre ? Quel est l’effet de la pauvreté sur le roman ? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d’art ? »

« Un être étrange, composite, fait ainsi son apparition. En imagination, elle est de la plus haute importance ; en pratique, elle est complètement insignifiante. Elle envahit la poésie d’un bout à l’autre ; elle est, à peu de chose près, absente de l’Histoire. Dans la fiction, elle domine la vie des rois et des conquérants ; en fait, elle était l’esclave de n’importe quel garçon dont les parents avaient exigé qu’elle portât l’anneau à son doigt. Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes de la littérature tombent de ses lèvres ; dans la vie pratique elle pouvait tout juste lire, à peine écrire, et était la propriété de son mari. »

« Les difficultés matérielles auxquelles les femmes se heurtaient étaient terribles ; mais bien pires étaient pour elles les difficultés immatérielles. L’indifférence du monde que Keats et Flaubert et d’autres hommes de génie ont trouvée dure à supporter était, lorsqu’il s’agissait de femmes, non pas de l’indifférence, mais de l’hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu’il disait aux hommes : écrivez si vous le voulez, je m’en moque… Le monde leur disait avec un éclat de rire : Écrire ? Pourquoi écririez-vous ? »

« Tous ces rapports entre femmes imaginaires sont par trop simples. Et je tentai de me souvenir de mes lectures, où deux femmes soient représentées comme amies. (…) Mais presque sans exception, les femmes nous sont données dans leurs rapports avec les hommes. Il est étrange de penser que, jusqu’aux jours de Jane Austen, toutes les femmes importantes de la fiction furent, non seulement vues uniquement par des hommes, mais encore uniquement dans leurs rapports avec les hommes. Et pourtant ces rapports ne constituent qu’une toute petite partie de leur vie ! »

« La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, et cela non seulement depuis deux cents ans, mais depuis le commencement des temps. Les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des esclaves athéniens. Les femmes n’ont donc pas eu la moindre chance d’écrire des poèmes. C’est pourquoi j’ai tant insisté sur l’argent et le fait d’avoir une chambre à soi. »

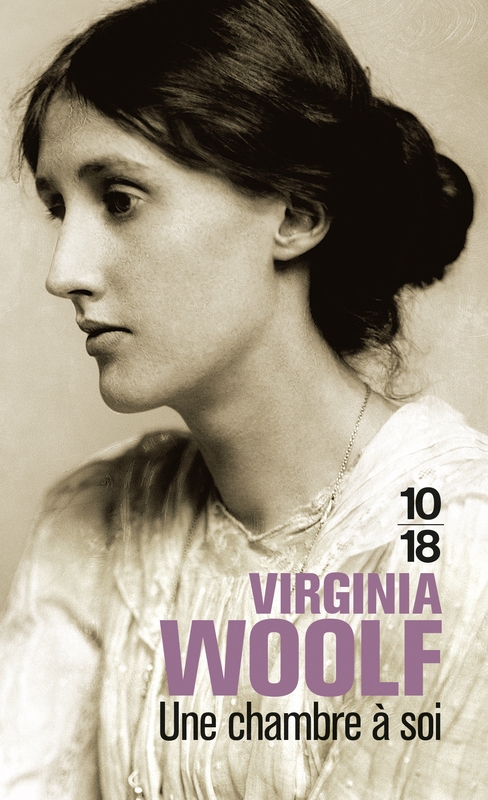

Une chambre à soi, Virginia Woolf. Éditions 10/18, 2012 (1929 pour l’édition originale). Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Clara Malraux. 171 pages.

Le

Le

Cette BD permet de faire découvrir le Xeroderma pigmentosum (le nom scientifique de la maladie des enfants de la lune) à travers une histoire à la fois prenante – en suivant Morgane dans son enquête et son engagement pour retrouver le propriétaire du journal – et touchante – par les mots de Maxime qui l’accompagnent. Elle donne à voir le handicap, les contraintes matérielles et financières et l’impact psychologique possible pour les malades comme pour leurs proches.

Cette BD permet de faire découvrir le Xeroderma pigmentosum (le nom scientifique de la maladie des enfants de la lune) à travers une histoire à la fois prenante – en suivant Morgane dans son enquête et son engagement pour retrouver le propriétaire du journal – et touchante – par les mots de Maxime qui l’accompagnent. Elle donne à voir le handicap, les contraintes matérielles et financières et l’impact psychologique possible pour les malades comme pour leurs proches.

L’histoire des sorcières de Salem, ou du moins une libre revisite car, si bon nombre des personnages ont réellement existés, ce n’est pas une retranscription fidèle et certains événements sont romancés (ou quel que soit le mot approprié dans le cas d’une bande-dessinée…) pour plus d’émotions. Néanmoins, la BD est prenante. J’ai trouvé la première partie très réussie avec une ambiance lourde et pesante qui s’installe peu à peu autour de l’héroïne. L’atmosphère change au village, entre de mauvaises récoltes, la proximité des peuples autochtones, un pasteur vindicatif, la jalousie… Les personnages ne le savent pas, mais en tant que lecteurices, on sait comment les choses vont tourner. Et ce temps où le récit s’assombrit est de plus en plus oppressant.

L’histoire des sorcières de Salem, ou du moins une libre revisite car, si bon nombre des personnages ont réellement existés, ce n’est pas une retranscription fidèle et certains événements sont romancés (ou quel que soit le mot approprié dans le cas d’une bande-dessinée…) pour plus d’émotions. Néanmoins, la BD est prenante. J’ai trouvé la première partie très réussie avec une ambiance lourde et pesante qui s’installe peu à peu autour de l’héroïne. L’atmosphère change au village, entre de mauvaises récoltes, la proximité des peuples autochtones, un pasteur vindicatif, la jalousie… Les personnages ne le savent pas, mais en tant que lecteurices, on sait comment les choses vont tourner. Et ce temps où le récit s’assombrit est de plus en plus oppressant.

Après l’excellente découverte qu’a été

Après l’excellente découverte qu’a été

Les premiers chapitres m’ont laissée légèrement dubitative face à cette « si longue lettre » dont je trouvais le procédé un peu trop artificiel dans la manière de tout raconter pour le lecteur·rice alors que la destinataire, Aïssatou, avait évidemment déjà connaissance des événements relatés. Mais ce sentiment s’est progressivement estompé tandis que je me passionnais pour le récit de Ramatoulaye.

Les premiers chapitres m’ont laissée légèrement dubitative face à cette « si longue lettre » dont je trouvais le procédé un peu trop artificiel dans la manière de tout raconter pour le lecteur·rice alors que la destinataire, Aïssatou, avait évidemment déjà connaissance des événements relatés. Mais ce sentiment s’est progressivement estompé tandis que je me passionnais pour le récit de Ramatoulaye.

Dans un monde semblable au nôtre, une étrange usine dressée à l’écart de la ville remplit une terrible mission : avaler les cris des enfants en souffrance.

Dans un monde semblable au nôtre, une étrange usine dressée à l’écart de la ville remplit une terrible mission : avaler les cris des enfants en souffrance.

Fabrice Couturier travaille au service achats d’une grosse boîte depuis longtemps, mais commence à se sentir anachronique dans ce monde dématérialisé et contrôlé par une nouvelle entité : l’E.H.S., ou le service Environnement Hygiène Sécurité.

Fabrice Couturier travaille au service achats d’une grosse boîte depuis longtemps, mais commence à se sentir anachronique dans ce monde dématérialisé et contrôlé par une nouvelle entité : l’E.H.S., ou le service Environnement Hygiène Sécurité.

Le roi Arthur a perdu sa gloire d’antan et n’est plus qu’un ivrogne pathétique, ce qui frustre grandement sa fille Ysabelle – qui refuse de se marier au vieux baron à qui son père l’a promise – et son épée – qui aimerait renouer avec la gloire et la puissance. Toutes deux se font donc la malle dans l’espoir de trouver mieux ailleurs dans le royaume.

Le roi Arthur a perdu sa gloire d’antan et n’est plus qu’un ivrogne pathétique, ce qui frustre grandement sa fille Ysabelle – qui refuse de se marier au vieux baron à qui son père l’a promise – et son épée – qui aimerait renouer avec la gloire et la puissance. Toutes deux se font donc la malle dans l’espoir de trouver mieux ailleurs dans le royaume.

Une enfant s’éveille. Elle ne se souvient de rien. Elle n’a pas de nom, elle ne parle pas, elle n’a rien… à part un géant. Elle ne sait rien, sinon qu’elle doit avancer – toujours en ligne droite – à travers un monde dangereux, superbe, fantastique.

Une enfant s’éveille. Elle ne se souvient de rien. Elle n’a pas de nom, elle ne parle pas, elle n’a rien… à part un géant. Elle ne sait rien, sinon qu’elle doit avancer – toujours en ligne droite – à travers un monde dangereux, superbe, fantastique.

Un arbre-univers malade, un mot mystérieux, qui apparaît sur les racines, un « famil » réduit à néant et un sourcier prisonnier lancé sur la source du mal qui ronge leur monde avec les bourreaux des siens.

Un arbre-univers malade, un mot mystérieux, qui apparaît sur les racines, un « famil » réduit à néant et un sourcier prisonnier lancé sur la source du mal qui ronge leur monde avec les bourreaux des siens.