Je vous propose trois petites chroniques sur mes dernières lectures un peu miton-mitaine de 2022 : certaines m’ont davantage plu que d’autres, mais aucune n’est exempt de points négatifs alors qu’il y a une autrice et un scénariste que j’affectionne tout particulièrement (personne n’est infaillible !). C’est parti pour le tour des qualités et des défauts de 600 jours d’Apocalypse, Tout un monde d’animaux et Mauvais sang.

***

600 jours d’Apocalypse,

de Rozenn Illiano

(Oniro Prods, auto-édition, 2019)

Une nouvelle lecture du Grand Projet dans ma besace avec ce recueil de nouvelles qui complètent la série Town et le roman Onirophrénie également lus en 2022. Un livre compagnon qui nous fait retrouver Élias, Oxyde, Francesca, Saraï (personnage d’Elisabeta), Ana, Chester et Lili et Lucifer.

Une nouvelle lecture du Grand Projet dans ma besace avec ce recueil de nouvelles qui complètent la série Town et le roman Onirophrénie également lus en 2022. Un livre compagnon qui nous fait retrouver Élias, Oxyde, Francesca, Saraï (personnage d’Elisabeta), Ana, Chester et Lili et Lucifer.

C’est un livre sympathique car il est toujours agréable de côtoyer un peu plus longtemps des personnages que l’on affectionne ; ce petit tour des différents protagonistes permet de mieux ressentir leur vécu de cette catastrophe, de les fréquenter le temps d’un instant, un épisode de vie pendant ces six cents jours dévastés. Cependant, je pourrais le qualifier de dispensable malgré tout, Town se suffisant à elle-même. Ce n’est à mon avis pas un livre pour découvrir l’univers de Rozenn Illiano à mon goût et plaira plutôt aux lecteurs et lectrices de Town (au minimum).

Je ne suis pas friande de nouvelles : pour réellement me plaire, elles doivent être particulièrement impactantes et rares sont les auteurs et autrices à parvenir à me convaincre inconditionnellement (même si j’aime leurs œuvres à côté de ça). Ici, les premières ne me marqueront guère, et j’ai noté une certaine redondance dans les descriptions des paysages apocalyptiques qui a légèrement gâché mon plaisir.

Je retiendrai néanmoins deux textes que j’ai vraiment appréciés.

Tout d’abord, la nouvelle « Au bout de la route » avec Lili et Chester. Un moment d’apaisement et de relâchement, de plaisanterie et de confiance, sans nier la terreur alors que la fin du monde approche à grands pas. Une connivence inattendue, un lien qui se tisse même s’il semble dérisoire face au néant qui se profile à l’horizon.

Ensuite, la novella « Mille chutes » qui donne la parole à un personnage aussi mystérieux que fascinant, Lucifer. Un personnage qui reste lointain dans Town, avec des motivations aussi insaisissables que sa personne, un discours dont on ne sait le vrai du faux. Alors, certes, cette novella brise un peu ce mystère, le rendant plus accessible, plus faillible, plus humain, mais elle permet également de mieux le connaître, de mieux comprendre l’histoire millénaire qui a conduit à cette fin du monde, les intrications des personnages, les plans célestes et les luttes terrestres pour les contrer, ainsi que l’histoire de Chester.

Un ouvrage plaisant, bien que facultatif : un bonus pour prolonger un peu la route.

« Maintenant, je pense que l’amitié est une chimère. L’amour aussi, sans doute. Étrangement, ce sont les amitiés perdues qui m’ont été plus douloureuses. J’aurais voulu avoir un ami d’enfance, comme dans les histoires ou dans les films. L’ami que tu connais depuis toujours, celui avec qui tu grandis et que tu considères comme ton frère… puis au fil des années, tu ne sais plus ce que tu éprouves pour lui, tu mélanges tout, l’amitié, l’amour, le désir, mais ce n’est pas grave parce que tu sais que quoi qu’il arrive, il sera là pour t’aider à déplacer un cadavre en pleine nuit, pour te faire passer un barrage de police à la frontière ou pour t’empêcher de sauter par la fenêtre. Je regrette de ne pas avoir eu cette chance. »

(Au bout de la route)

« J’avais là une unique occasion de retrouver l’un des miens. Car j’étais seul, te souviens-tu ? Durant des siècles, j’étais seul. Je ne pouvais partager avec personne les sentiments ambivalents qui étaient les miens, la joie d’arpenter ce monde et la peine de ne pas en faire partie, l’émerveillement devant tout ce que l’humanité avait à offrir face à la douleur perpétuelle de me savoir loin du Ciel. La Matière était à la fois une bénédiction et une malédiction propres à faire perdre la tête à n’importe qui ; comment s’habituer à ces émotions qui ne cessaient jamais, alors que l’on est né sans ? Comment supporter le battement constant du cœur dans notre poitrine, et le souffle qui va et vient sans fin ? »

(Mille chutes)

***

Tout un monde d’animaux : un livre-jeu Deyrolle

(Gründ, coll. Green Gründ, 2022)

Deyrolle est un cabinet de curiosité parisien (dont j’ignorais l’existence en dépit du fait que je suis passée moult fois dans la rue du Bac qui l’abrite…) et les illustrations de ce livre sont tirées de ses collections pédagogiques. Cet album présente ainsi douze planches colorées célébrant la beauté et la diversité animalières à travers différents milieux : la ferme, l’océan, le jardin, l’Afrique, etc.

Deyrolle est un cabinet de curiosité parisien (dont j’ignorais l’existence en dépit du fait que je suis passée moult fois dans la rue du Bac qui l’abrite…) et les illustrations de ce livre sont tirées de ses collections pédagogiques. Cet album présente ainsi douze planches colorées célébrant la beauté et la diversité animalières à travers différents milieux : la ferme, l’océan, le jardin, l’Afrique, etc.

Les compositions jouent sur la répétition et la symétrie et ces pages foisonnantes proposent ainsi des jeux de cherche et trouve, d’éléments à compter, d’intrus à repérer, etc., sans compter le temps simplement passé à tout regarder pour ne pas en oublier.

Certaines pages sont extrêmement harmonieuses et agréables à détailler – on les exposerait bien ! – tandis que d’autres sont, à mon goût, un peu moins heureuses en terme de présentation (celles sur les poils, plumes et écailles par exemple, alors que le principe de reconnaissance « à qui cela appartient-il ? » est particulièrement ludique et plaisant.

Sur la page de gauche, un texte rapide introduit la planche tandis que quelques approfondissements – diverses informations sur les animaux représentés – sont offerts en fin d’ouvrages avec les solutions.

Une jolie découverte, ne serait-ce que pour quelques pages particulièrement esthétiques.

***

Mauvais sang,

de Loïc Clément (scénario) et Lionel Richerand (dessin)

(Delcourt jeunesse, 2022)

Issue de la collection des Contes des cœurs perdus, cette bande-dessinée raconte l’histoire de Tristan Tenebrae, vampire coincé depuis mille ans dans un corps d’enfant en proie à d’incommensurables angoisses. Du moins jusqu’à sa rencontre avec la famille Lux… Seconde histoire de vampire de la collection après Chaque jour Dracula, je dois avouer que ni l’histoire ni les illustrations n’ont su me convaincre.

L’intrigue et la narration tout d’abord. Certes, les doutes, inquiétudes et autres terreurs de Tristan sont touchantes et bien rendues dans ce qu’elles ont d’oppressantes et d’abrutissantes. Certes, l’histoire est intelligente, racontant le stress, le confort des habitudes, la solitude, prônant la différence, les familles de cœur quand celles de sang sont défaillantes et la confiance en soi. Néanmoins, le déroulé de l’histoire est beaucoup trop facile, rapide et sans surprise, me faisant nettement ressentir que je ne suis pas forcément le premier public de cet ouvrage (j’avais eu le même sentiment avec Chaque jour Dracula d’ailleurs). De même, la morale finale m’a parue lourde, assénée d’un bon coup de marteau au cas-où elle nous aurait échappé. (De plus, j’étais lassée presque avant de la rencontre de cette énième famille fantasque.)

Quant aux illustrations, je leur reconnais des qualités également : elles sont riches en détails et en clins d’œil, incitant à prendre son temps pour les détailler. Cependant, le trait de Lionel Richerand que je découvre ici n’est tout simplement pas à mon goût, notamment au niveau des couleurs trop ternes et des visages, ce qui m’a plus d’une fois interpellée et sortie de ma lecture (la couverture ne mentait pas à ce niveau-là…).

Ce n’est donc pas le meilleur opus de la série : si je lui reconnais diverses qualités, les défauts ont davantage imprégné mon ressenti vis-à-vis de cette lecture.

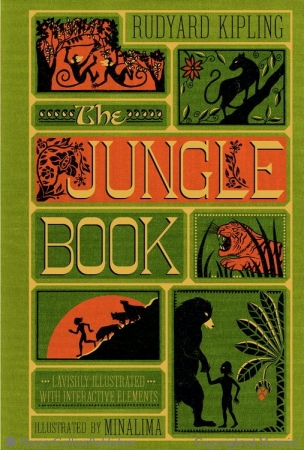

Pour commencer, je reconnais ma surprise en découvrant que The Jungle Book est en réalité un recueil de nouvelles et plus encore que trois seulement mettaient en scène Mowgli, Bagheera, Baloo et compagnie ! Parmi les sept autres, trois se déroulent également en Inde, mais au milieu, une nouvelle dénote particulièrement en racontant les aventures d’un phoque blanc à travers les océans.

Pour commencer, je reconnais ma surprise en découvrant que The Jungle Book est en réalité un recueil de nouvelles et plus encore que trois seulement mettaient en scène Mowgli, Bagheera, Baloo et compagnie ! Parmi les sept autres, trois se déroulent également en Inde, mais au milieu, une nouvelle dénote particulièrement en racontant les aventures d’un phoque blanc à travers les océans.

Un roman pour les bébés, voilà qui est original. Et c’est pourtant ainsi que se présente ce livre. A l’intérieur, pas la moindre image ! Pas de couleur non plus. Du noir et du blanc, des chiffres et des lettres, le rappel du titre en haut de la page, des chapitres, une pagination (et une préface aussi, mais celle-ci est uniquement destinée aux adultes). Un roman donc. Sauf que tout se joue sur la typographie qui utilise judicieusement l’espace de la page. De grandes lettres, des toutes petites, des qui s’agrandissent ou rapetissent ou se répètent, des phrases qui tournicotent, écrites dans un sens ou dans l’autre, des silences, des exclamations, des interrogations… et à partir de là une lecture vivante aux intonations variées pour une partie de cache-cache étonnante. Un ouvrage très original qui, d’après ce que j’ai pu lire, fonctionne très bien auprès de son jeune public !

Un roman pour les bébés, voilà qui est original. Et c’est pourtant ainsi que se présente ce livre. A l’intérieur, pas la moindre image ! Pas de couleur non plus. Du noir et du blanc, des chiffres et des lettres, le rappel du titre en haut de la page, des chapitres, une pagination (et une préface aussi, mais celle-ci est uniquement destinée aux adultes). Un roman donc. Sauf que tout se joue sur la typographie qui utilise judicieusement l’espace de la page. De grandes lettres, des toutes petites, des qui s’agrandissent ou rapetissent ou se répètent, des phrases qui tournicotent, écrites dans un sens ou dans l’autre, des silences, des exclamations, des interrogations… et à partir de là une lecture vivante aux intonations variées pour une partie de cache-cache étonnante. Un ouvrage très original qui, d’après ce que j’ai pu lire, fonctionne très bien auprès de son jeune public !

C’est vraiment double malchance pour Céleste, Prosper, Angus et Nocte: non seulement ils sont collés pour toute la journée de ce samedi, mais en plus Caïus, la brute de l’école, est là également ! Et, comme si ça ne suffisait pas, les voilà coincés dans une bulle temporelle…

C’est vraiment double malchance pour Céleste, Prosper, Angus et Nocte: non seulement ils sont collés pour toute la journée de ce samedi, mais en plus Caïus, la brute de l’école, est là également ! Et, comme si ça ne suffisait pas, les voilà coincés dans une bulle temporelle… L’enfance de Charity Tiddler, entourée d’une petite ménagerie, d’une bonne portée sur les récits horrifiques et d’une gouvernante française qui révélera son talent pour l’aquarelle.

L’enfance de Charity Tiddler, entourée d’une petite ménagerie, d’une bonne portée sur les récits horrifiques et d’une gouvernante française qui révélera son talent pour l’aquarelle. Contrairement aux autres titres signés Clément-Montel, je n’avais pas du tout entendu parler de celui-ci avant de tomber dessus en fouillant dans le catalogue de ma bibliothèque.

Contrairement aux autres titres signés Clément-Montel, je n’avais pas du tout entendu parler de celui-ci avant de tomber dessus en fouillant dans le catalogue de ma bibliothèque. Tout le monde connaît (ou croit connaître, comme c’était mon cas) cette histoire dans laquelle Croc-Blanc, un chien-loup né à l’état sauvage, se confronte à la nature et au monde des humains.

Tout le monde connaît (ou croit connaître, comme c’était mon cas) cette histoire dans laquelle Croc-Blanc, un chien-loup né à l’état sauvage, se confronte à la nature et au monde des humains.