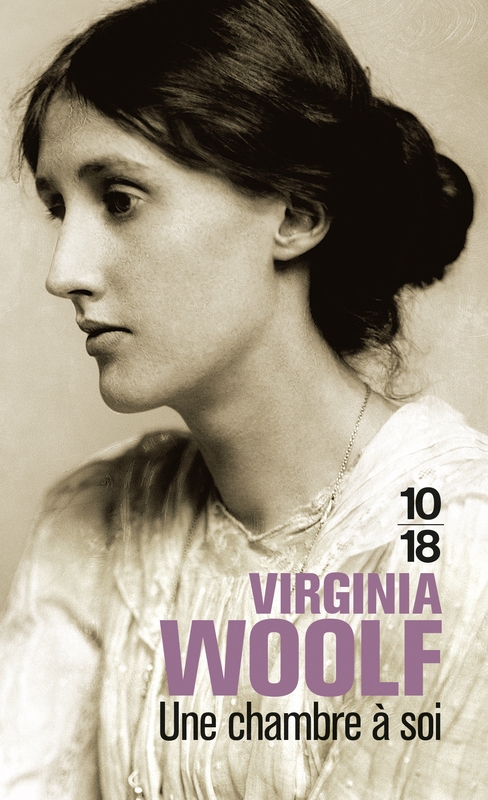

Ça ne pouvait pas se faire dans un cadre autre que celui des classiques fantastiques : j’ai enfin lu le célèbre essai de Virginia Woolf !

« (…) il est indispensable qu’une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. » Tel est ce qu’il faut démontrer.

Ce texte est né de deux conférences données dans des collèges pour femmes de Cambridge autour du sujet « Les femmes et la fiction ». L’autrice anglaise y aborde les facteurs nécessaires à la création, des conditions qui étaient généralement refusées aux femmes et qui la poussent à s’interroger sur son époque et les moyens mis à disposition des hommes et des femmes. Elle précède les écrits de Samah Karaki en exposant que le talent naît de l’argent (avec l’importance d’un revenu fixe conférant une certaine indépendance financière), du temps, de la disponibilité mentale et l’espace physique, de l’éducation (source de références passées qui viennent nourrir les arts présents), des études, des voyages et des loisirs, qu’il s’inscrit dans un tout qui a toujours favorisé les hommes et ne relève pas simplement d’un génie typiquement masculin.

Ce texte est né de deux conférences données dans des collèges pour femmes de Cambridge autour du sujet « Les femmes et la fiction ». L’autrice anglaise y aborde les facteurs nécessaires à la création, des conditions qui étaient généralement refusées aux femmes et qui la poussent à s’interroger sur son époque et les moyens mis à disposition des hommes et des femmes. Elle précède les écrits de Samah Karaki en exposant que le talent naît de l’argent (avec l’importance d’un revenu fixe conférant une certaine indépendance financière), du temps, de la disponibilité mentale et l’espace physique, de l’éducation (source de références passées qui viennent nourrir les arts présents), des études, des voyages et des loisirs, qu’il s’inscrit dans un tout qui a toujours favorisé les hommes et ne relève pas simplement d’un génie typiquement masculin.

Elle convoque les autrices du passé, elle questionne la façon dont les femmes sont racontées dans les histoires et leur absence dans les récits qui sont faits de l’Histoire, leur place dans la fiction et leurs interactions avec les deux sexes (préfigurant le test de Bechdel). Elle traite de la distribution genrée des rôles et du sentiment d’infériorité intégré et reproduit par les femmes.

Elle dénonce la domination masculine et les conditions de vie des femmes au fil de siècles, les femmes miroirs ou marchepieds pour les hommes, les femmes idéalisées dans la fiction, étouffées dans la vie réelle, le besoin des hommes de se sentir supérieurs. Elle regarde les droits qui ont été acquis et tous ceux qu’il reste à obtenir.

Bref, nous constatons qu’elle était en avance sur son temps puisque bon nombre de sujets abordés sont encore très actuel. Le propos est très passionnant et juste, d’autant que j’ai savouré son humour, son ironie et ai particulièrement aimé l’évocation de la sœur fictive de Shakespeare.

Néanmoins, je dois avouer que je n’ai pas vraiment adhéré à la forme pseudo-fictive. Woolf nous entraîne dans un « flux de conscience », une méditation lors d’une balade solitaire, une enquête de lieux en lieux – extérieur, repas en société, bibliothèque – à la recherche des femmes et des moyens qui leur sont alloués pour s’exprimer, une errance au fil de ses pensées. A posteriori, je trouve le biais, entre essai et roman, plutôt original et métaphoriquement intéressant ; cependant, dans le temps de la lecture, je me suis un peu ennuyée face à ces circonvolutions parfois un peu lourdes. Les idées sont limpides et pertinentes, mais, de mon point de vue, la forme, au fil des pensées de l’autrice, a tendance à les noyer.

Il y a longtemps, j’avais tenté de lire Mrs Dalloway mais avais abandonné ; je plaçai donc de grands espoirs dans cet essai pour me convaincre qu’il ne s’agissait que d’une tentative malheureuse. Peut-être n’est-ce qu’une question de traduction, je commence toutefois à penser que le style de Woolf ne me convient guère…

Dénonciation de la société patriarcale, male gaze, importance du matériel dans la création… Une chambre à soi/Un lieu à soi est un texte qui reste terriblement moderne. Le fond est passionnant, dommage que la forme ne m’ait pas totalement convaincue.

« Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l’eau ? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l’autre si pauvre ? Quel est l’effet de la pauvreté sur le roman ? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d’art ? »

« Un être étrange, composite, fait ainsi son apparition. En imagination, elle est de la plus haute importance ; en pratique, elle est complètement insignifiante. Elle envahit la poésie d’un bout à l’autre ; elle est, à peu de chose près, absente de l’Histoire. Dans la fiction, elle domine la vie des rois et des conquérants ; en fait, elle était l’esclave de n’importe quel garçon dont les parents avaient exigé qu’elle portât l’anneau à son doigt. Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes de la littérature tombent de ses lèvres ; dans la vie pratique elle pouvait tout juste lire, à peine écrire, et était la propriété de son mari. »

« Les difficultés matérielles auxquelles les femmes se heurtaient étaient terribles ; mais bien pires étaient pour elles les difficultés immatérielles. L’indifférence du monde que Keats et Flaubert et d’autres hommes de génie ont trouvée dure à supporter était, lorsqu’il s’agissait de femmes, non pas de l’indifférence, mais de l’hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu’il disait aux hommes : écrivez si vous le voulez, je m’en moque… Le monde leur disait avec un éclat de rire : Écrire ? Pourquoi écririez-vous ? »

« Tous ces rapports entre femmes imaginaires sont par trop simples. Et je tentai de me souvenir de mes lectures, où deux femmes soient représentées comme amies. (…) Mais presque sans exception, les femmes nous sont données dans leurs rapports avec les hommes. Il est étrange de penser que, jusqu’aux jours de Jane Austen, toutes les femmes importantes de la fiction furent, non seulement vues uniquement par des hommes, mais encore uniquement dans leurs rapports avec les hommes. Et pourtant ces rapports ne constituent qu’une toute petite partie de leur vie ! »

« La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, et cela non seulement depuis deux cents ans, mais depuis le commencement des temps. Les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des esclaves athéniens. Les femmes n’ont donc pas eu la moindre chance d’écrire des poèmes. C’est pourquoi j’ai tant insisté sur l’argent et le fait d’avoir une chambre à soi. »

Une chambre à soi, Virginia Woolf. Éditions 10/18, 2012 (1929 pour l’édition originale). Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Clara Malraux. 171 pages.

J’ai déjà entendu parler de l’autrice mais je n’ai encore pas tenté l’aventure. Toutefois, ce ne sera pas pour tout de suite même si tu présentes ce texte très bien pour titiller ma curiosité.

Quelle modernité en effet! La soeur fictive de Shakespeare m’intrigue… Cet essai est de toute façon dans ma PAL. J’ai réussi à me faire à son style pour l’instant, mais il est très particulier et peut rebuter, je comprends très bien pourquoi.

Cela fait longtemps que j’ai envie de découvrir cette autrice mais je n’ai pas encore sauté le pas. Le fond a l’air intéressant comme tu dis mais je ne suis pas sûre d’accrocher à la forme. Bref, le mieux sera de tenter la lecture quand l’occasion se présentera 😉

Je l’ai acheté, mais pas encore découvert.

Nous sommes donc au moins 3 à avoir choisi ce titre pour les classiques du mois 😉 contrairement à toi, le mélange entre fiction et essai m’a beaucoup plu pendant la lecture, d’autant qu’à mon sens elle sert le propos.

Je t’avoue que c’est une auteure qui me freine un peu, j’ai toujours peur que ce soit trop complexe, trop ampoulé peut-être, mais effectivement, les sujets paraissent passionnants, alors pourquoi pas !