Gervaise Macquart, blanchisseuse de son état, est abandonnée par son amant et père de ses deux enfants, Auguste Lantier. Malgré cette rupture douloureuse, elle assure la subsistance de sa famille et finit par accepter la demande en mariage d’un ouvrier zingueur du quartier, Coupeau. Le ménage connaît une belle ascension, jusqu’à ce qu’accident, alcool et réapparition de Lantier viennent y semer le trouble.

Gervaise Macquart, blanchisseuse de son état, est abandonnée par son amant et père de ses deux enfants, Auguste Lantier. Malgré cette rupture douloureuse, elle assure la subsistance de sa famille et finit par accepter la demande en mariage d’un ouvrier zingueur du quartier, Coupeau. Le ménage connaît une belle ascension, jusqu’à ce qu’accident, alcool et réapparition de Lantier viennent y semer le trouble.

Voilà un tome surprenant. Si l’on retrouve parfaitement la patte et la rigueur documentaire de Zola (avec ses descriptions minutieuses et immersives, comme celle du lavoir ou de la blanchisserie, ainsi que pour la diversité de portraits et de métiers ouvriers présentés au fil du roman), la langue est empreinte d’expressions ouvrières. Quel régal, cette langue qui, au fil du roman, se déploie dans la narration même, sortant du cadre entendu des dialogues, et donne à lire ce parler argotique, cru et imagé des ouvriers. On comprend les critiques soulevées à l’époque de sa publication : « Ce n’est plus du réalisme, c’est de la malpropreté ; ce n’est plus de la crudité, c’est de la pornographie. », écrivait le journaliste Albert Millaud. Ce roman a une voix unique, aussi rude que ciselée, qui se détache des six tomes précédents.

L’histoire de Gervaise démoralise, frustre, excite espoirs et déceptions, attriste. On assiste à la destruction d’un ménage, de plusieurs vies, par un accident de travail, les mauvaises fréquentations, l’alcool, la paresse, et derrière tout cela, de mauvais choix. Avec les nouvelles habitudes de laisser-aller viennent l’abattement, la résignation, les violences familiales… Et, comme dans un cercle vicieux, tout cela s’alimente mutuellement, s’accentue, s’entraîne, empire au fil du roman.

« – Mon Dieu ! je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand’chose… Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d’avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage… Ah ! je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c’était possible… Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battue, si je me remettais jamais en ménage ; non, ça ne me plairait pas d’être battue… Et c’est tout, vous voyez, c’est tout…

Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tentât. Cependant, elle reprit :

– Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit… Moi, après avoir bien trimé toute ma vie, je mourrais volontiers dans mon lit, chez moi. »

Ces désirs humbles, exprimés dans le deuxième chapitre, sont la prophétie de tout ce qui lui sera peu à peu retiré, toutes ces volontés simples qui lui seront refusées. Zola utilise à plusieurs reprises cet effet prémonitoire – même si l’on ne s’en rend pas forcément compte immédiatement – rendant le récit aussi prenant que terrible.

(De même, malgré sa fuite d’un foyer toxique, la chute future de la fille de Gervaise et Coupeau, Nana, est d’ores et déjà annoncée, héritage du déclin familial.)

J’ai parfois eu envie de secouer Gervaise, de lui faire prendre un autre chemin, de lui montrer que sa générosité, son plaisir de régaler les amis, de se mettre en frais pour eux, ne servaient qu’à gaver une bande de profiteurs hypocrites et que son désir de les épater était vain de fait de relations de toute manière superficielles. C’est parfois insupportable à lire : on aimerait être témoin d’un sursaut, la voir sauver sa peau, mais l’on ne peut que plonger avec elle, dans cet abandon, dans cette déchéance, dans ses hontes puis ses oublis de la honte.

Et en même temps, j’ai eu de l’empathie pour elle car Zola raconte, à travers elle, la condition des femmes. Le harcèlement sexuel est monnaie courante, le harcèlement moral aussi – qui donne parfois l’impression qu’elles cèdent par lassitude mentale, pour avoir un peu de répit – et, à terme, les violences conjugales s’installent. Gervaise est une de ces travailleuses, dépouillées par leur mari, utilisées, parfois battues, ces fourmis dont le travail patient pour offrir à leur famille un certain confort est détruit avec négligence ou brutalité. Gervaise résiste, se bat autant qu’elle peut, mais arrive un temps où l’existence se fait un peu trop lourde et c’est le début d’une chute à effet boule de neige.

Le récit étouffe souvent, sous la décrépitude des logis, la déliquescence psychique et la dégénérescence des corps. L’abrutissement et l’effondrement physiques. Les chairs défigurées par la misère, grasses – devenues boucliers – ou maigres – peu à peu rongées. La crasse et les odeurs, que préfiguraient celles amenées par le linge sale du quartier. Une réalité physique qui devient répugnante. Un laisser-aller total quand plus rien ne motive.

Zola raconte également les liens sociaux à l’œuvre dans ce quartier de la Goutte-d’Or. Derrière l’amitié de façade, la sympathie temporaire tant que durent l’aisance et la bonne réputation, l’hypocrisie semble être le maître-mot. L’immeuble apparaît comme un cloaque où prolifèrent la méchanceté, l’envie et la calomnie. Un microcosme dont il est difficile de s’extirper, où chacun souhaiterait rabaisser autrui pour ne pas être le plus malheureux. La promiscuité et la misère engendrent le mépris et, au sein des foyers, la violence, verbale et physique.

Heureusement, quelques personnages viennent apporter une bouffée de compassion, de gentillesse ou d’attention réelles : Goujet et sa mère, Lalie Bijard (on connait la triste enfance de Cosette, mais la pauvre Lalie offre des scènes absolument insoutenables), le père Bru (symbole du mépris envers un ouvrier âgé devenu inutile aux yeux de la société)…

L’Assommoir est un roman terrible, à la fois désespéré et désespérant. Marqué par des scènes sublimes ou, à l’inverse, inoubliables par leur horreur ou leur irréversibilité, ce récit d’une agonie psychique et physique due aux ravages de l’alcool et de la misère raconte ces mauvais choix, ce frôlement d’une vie humble et heureuse, rêvée (car tout n’est pas noir ou mauvais dans le tableau peint par Zola) et, une fois de plus, l’impossibilité de s’extraire de son milieu social. Un septième tome sombre et tragique, asphyxiant, porté par une langue étonnante.

« – Ah ! il y a, aux galères, des gredins qui n’en ont pas tant fait. Mais la justice aurait trop de besogne, si elle s’occupait des femmes crevées par leurs maris. Un coup de pied de plus ou de moins, n’est-ce pas ? ça ne compte pas, quand on en reçoit tous les jours. »

« – Il est trop tard, à cette heure. J’irai chez Bourguignon après le déjeuner. Je dirai que ma bourgeoise a eu des coliques… Ecoutez, père Colombe, je laisse mes outils sous cette banquette, je les reprendrai à midi.

Lantier, d’un hochement de tête, approuva cet arrangement. On doit travailler, ça ne fait aucun doute ; seulement, quand on se trouve avec des amis, la politesse passe avant tout. »

« Et, le geste élargi, elle indiquait le quartier entier, elle en avait pour une heure rien qu’à étaler le linge sale de tout ce peuple, les gens couchés comme des bêtes, en tas, pères, mères, enfants, se roulant dans leur ordure. Ah ! elle en savait, la cochonnerie pissait de partout, ça empoisonnait les maisons d’alentour ! Oui, oui, quelque chose de propre que l’homme et la femme, dans ce coin de Paris, où l’on est les uns sur les autres, à cause de la misère ! On aurait mis les deux sexes dans un mortier, qu’on en aurait tiré pour toute marchandise de quoi fumer les cerisiers de la plaine Saint-Denis. »

« Même la saleté était un nid chaud où elle jouissait de s’accroupir. Laisser les choses à la débandade, attendre que la poussière bouchât les trous et mît un velours partout, sentir la maison s’alourdir autour de soi dans un engourdissement de fainéantise, cela était une vraie volupté dont elle se grisait. Sa tranquillité d’abord ; le reste, elle s’en battait l’œil. »

« Oui, Coupeau et Lantier l’usaient, c’était le mot ; ils la brûlaient par les deux bouts, comme on dit de la chandelle. Bien sûr, le zingueur manquait d’instruction ; mais le chapelier en avait trop, ou du moins il avait une instruction comme les gens pas propres ont une chemise blanche avec de la crasse par-dessous. Une nuit, elle rêva qu’elle était au bord d’un puits ; Coupeau la poussait d’un coup de poing, tandis que Lantier lui chatouillait les reins pour la faire sauter plus vite. Eh bien ! ça ressemblait à sa vie. »

« Par malheur, si l’on s’accoutume à tout, on n’a pas encore pu prendre l’habitude de ne point manger. C’était uniquement là ce qui défrisait Gervaise. Elle se moquait d’être la dernière des dernières, au fin fond du ruisseau, et de voir les gens s’essuyer, quand elle passait près d’eux. Les mauvaises manières ne la gênaient plus, tandis que la faim lui tordait toujours les boyaux. »

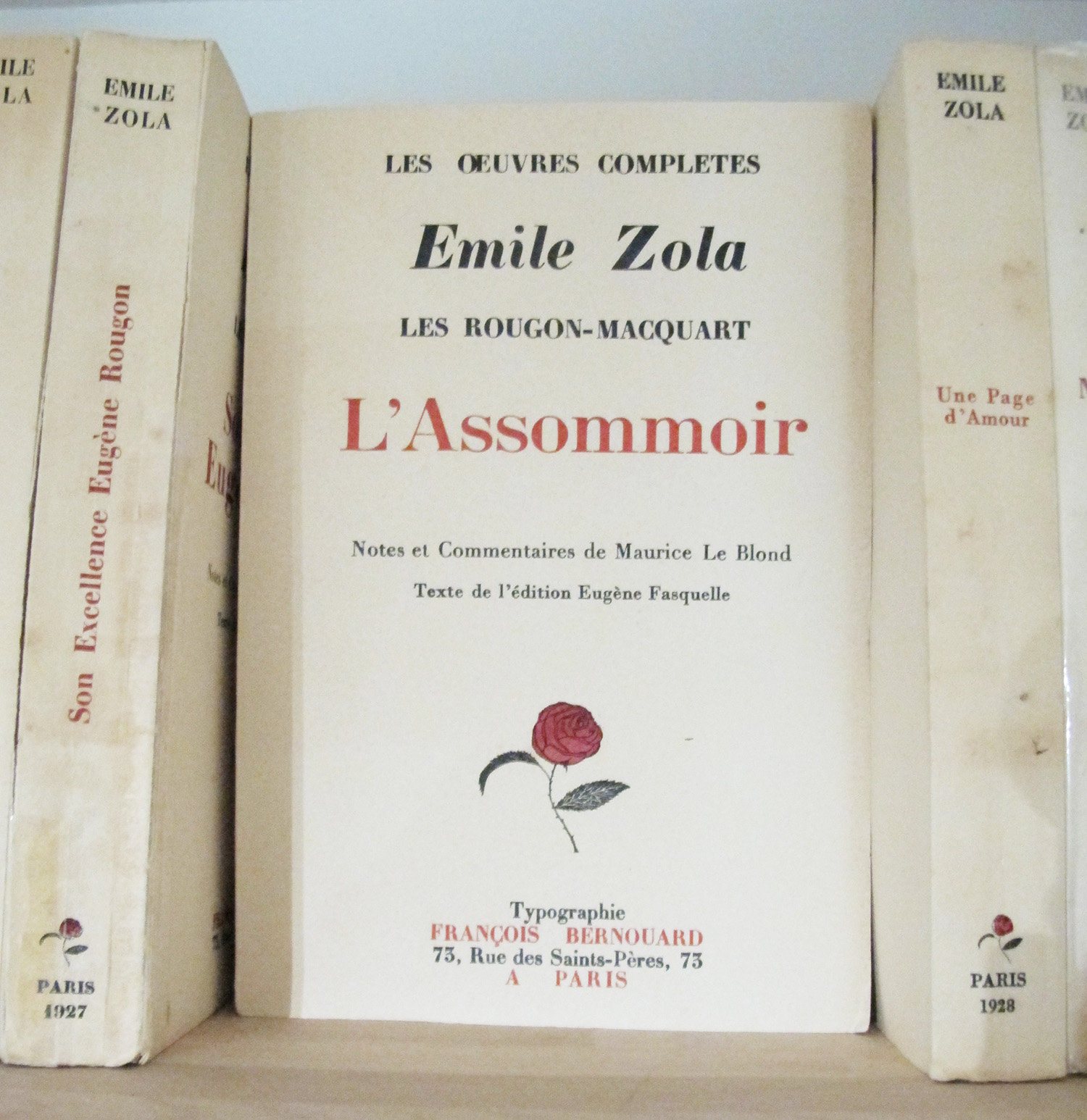

Les Rougon-Macquart, tome 7, L’Assommoir, Emile Zola. Typographie François Bernouard, 1928 (1877 pour la première édition). 496 pages.

Les Rougon-Macquart déjà lus et chroniqués :

– Tome 1, La Fortune des Rougon ;

– Tome 2, La Curée ;

– Tome 3, Le Ventre de Paris ;

– Tome 4, La Conquête de Plassans ;

– Tome 5, La faute de l’abbé Mouret ;

– Tome 6, Son Excellence Eugène Rougon.

Je suis contente (et pas étonnée) que tu aies apprécié ce tome. Comme tu le dis superbement bien dans ta chronique, on est happés par la langue du peuple et c’est aussi cela qui rend l’histoire très immersive. Quant à Gervaise, je l’ai surtout plainte, et d’autant plus à la fin : elle meurt comme une moins-que-rien, seule et désarmée. Et la petite Lalie m’a aussi désolée.

Bref, je te souhaite une belle lecture avec le prochain tome – je te souhaite d’avoir une lecture tout aussi intéressante. De mon côté, cela me donne envie de découvrir d’autres romans de Zola.

Merci beaucoup ! Je te rejoins totalement, j’ai été captivée par le roman, il y avait quelque chose d’hypnotique dans le rythme et dans la langue.

Oui, son sort est vraiment triste, d’autant qu’elle n’est pas passée loin de ses désirs simples de jeunesse. La phrase annonçant sa mort est terrible car on sent toute l’indifférence des autres habitants de l’immeuble.

Et le sort de Lalie est affreux : entre la mort de sa mère, la scène du fouet et sa mort, avec autour tous les soins attentifs apportés à ses petits frères… c’est parfois insupportable à lire.

Le prochain sera Une page d’amour dont je ne sais absolument rien et le titre ne m’attire guère… mais je le découvrirai l’année prochaine et j’espère avoir une bonne surprise !

Quels autres titres as-tu déjà lu ?

Je n’ai pas lu beaucoup de titres de Zola pour le moment. « L’assommoir » est le seul Rougon-Macquart que j’ai lu. A vrai dire je suis ton avancement dans la saga depuis le début et je reste assez admirative : ce n’est pas des romans faciles à lire et il faut avoir la disponibilité d’esprit nécessaire à la lecture.

Sinon j’avais découvert « Thérèse Raquin », qui est assez glaçant voire malaisant (et quel style encore une fois !) Tu l’as lu ?

Coucou Mathilde ! Zola demande une lecture exigeante, en effet, c’est pour ça que je les lis à des moments précis de ma vie, quand j’ai une charge de travail moins intense, ce qui me permet de lire pendant plusieurs heures d’affilée. Mais quel délice ❤ C'est sans conteste l'un de mes auteurices préféré·es !! Concernant Thérèse Raquin, je ne l'ai pas encore lu, mais il est, de ce que j'ai compris, une préfiguration du tome 15 des Rougon-Macquart, La Terre (et celui-ci, je l'ai lu !!). Quand, la mort dans l'âme, j'aurai lu tous les Rougon-Macquart (je fais durer le plaisir et l'attente), je me lancerai dans ses autres romans…

Je n’aurais pas dit mieux. ^^

Oh, désolée, je t’avais peut-être déjà posé la question alors !

C’est vrai que je choisis le moment où je vais les lire (pas à un moment où je ne vais pas avoir beaucoup de temps ou avoir une lecture hachée, par exemple). Je me mets juste l’objectif d’en lire deux par an, ça laisse de la marge pour trouver des moments adéquats.

Non, pas encore ! Je l’ai, mais je le lirai sans doute une fois la saga des Rougon-Macquart achevée. Il semble promettre une lecture marquante…

Re ! La violence dans Une page d’amour est toute psychologique, mais elle est bien présente, comme dans tous les Zola ! J’en garde des souvenirs assez forts ! Je n’ai pas encore publié ma chronique, mais je peux le faire en même temps que toi, éventuellement !

Bon, voilà qui donne un peu plus envie de le lire !

Ce n’est pas que je ne veux pas, mais je n’ai pas encore lu Une page d’amour, donc si ta chronique est prête, ne m’attends pas. J’en lis deux par an, mais je ne sais pas quand dans l’année et comme je les espace un peu et que je viens de lire L’Assommoir, je ne pense pas le lire tout de suite en début d’année… (Sauf envie subite évidemment, ce qui ne serait pas impossible vu que ton commentaire réveille ma curiosité pour le tome suivant…)

Yiiiiiiiiii !! Mon Zola préféré à ce jour !! La lecture a été à la fois terriblement douloureuse et délicieuse ❤ Le langage, le féminisme, l'alcoolisme, le prolétariat… ta chronique est bien plus réussie que la mienne, mais quand j'ai trop la pression je n'arrive pas à retranscrire une œuvre adorée !!

Merci beaucoup pour ce commentaire enthousiaste ! Et je te remercie également pour le compliment !

Ce tome est particulièrement marquant, nous sommes d’accord !

Je suis allée voir sur ton blog : tu lis également les RM dans l’ordre ?

Ping : C’est le 2, je balance tout ! # 84 – Décembre 2023 | L'ourse bibliophile

Ping : Bilan livresque 2023 et souhaits pour 2024 | L'ourse bibliophile