J’avais zappé le mois de mai car il n’y avait qu’un film dans mon article, mais le mois de juin n’a pas été plus glorieux.

Pourquoi ce vide ? Je n’ai pas regardé grand-chose d’une part et, de l’autre, il y a d’autres films (ou série) vus mais qui ne m’inspirent pas de critique pour autant. Exemples : Kaamelott, livres 5 et 6 (c’est absolument génial, mais tout le monde – ou presque – connaît et je vous parlerai bientôt d’un livre sur le sujet), la saison 3 de Chasseurs de Trolls (que dire de plus que sur les deux premières), Sacré Graal ! et La vie de Brian des Monty Python (j’adore, mais je ne me sens franchement pas de taille face à des films cultes pareils). Et puis il y a les films qui ne me laisseront pas un souvenir impérissable comme Black Panther (lisez plutôt la chronique de June, je suis tout à fait d’accord avec elle *flemmarde*), Suburbicon ou… d’autres que j’ai déjà oublié. Et puis aussi, j’ai un peu la flemme. J’ai déjà du retard dans les livres alors je repousse, je repousse les films jusqu’à ce qu’ils passent à la trappe.

Je compense donc avec une longue chronique sur La légende de Korra (ça ne vous console pas ? zut !) et ne vous promets pas une amélioration pour les mois à venir.

Nouveautés

Le néant.

Je n’ai pas remis les pieds dans une salle de cinéma depuis le mois d’avril.

***

Autres films

- Frances Ha, de Noah Baumbach (2013)

Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure amie, danse un peu et s’égare beaucoup… (Allociné)

La découverte de Lady Bird m’a donné envie d’explorer quelque peu le travail de Greta Gerwig et je ne pouvais que commencer par Frances Ha – dont elle a coécrit le scénario avec Noah Baumbach et dans lequel elle joue le rôle principal – qui me faisait de l’œil depuis une éternité.

J’ai immédiatement été immergée dans ce film et je peux pour cela remercier Frances. Ce personnage est tellement agréable, elle n’a cessé de me faire rire par son côté décalé et son enthousiasme, par sa maladresse et ses boulettes. Greta Gerwig est incroyablement expressive et son interprétation est telle qu’on n’imagine pas qu’elle joue un rôle. Elle crève l’écran, illuminant tout autour d’elle. Bref, Frances existe !

Cependant, tous les acteurs et actrices jouent leurs rôles à merveille, avec un naturel et une grâce folle. L’intelligence et la justesse des dialogues contribuent à la perspicacité du film tandis que le noir et blanc sublime les images et les visages. C’est une esthétique qui me plaît beaucoup d’autant plus qu’elle est assez surprenante dans un film très contemporain comme celui-ci.

C’est un film très frais et spontané, ce qui peut sembler surprenant car les scènes étaient filmées plusieurs fois jusqu’à atteindre la perfection souhaitée par le réalisateur.

Pendant une heure et demie, on suit Frances, de désillusions en désillusions, dans sa découverte du monde des adultes, les tranches de vie se succèdent, touchantes, drôles, amères, mais toujours vraies et sincères. Un très beau film sur pas grand-chose comme je les aime.

- Shining, de Stanley Kubrick (1980)

Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le « Shining », est effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles évènements passés. (Allociné)

Bon, j’en ai déjà parlé dans mon article sur Shining, mais je le remets ici quand même en développant un peu plus certains éléments. (Et puis, il faut bien étoffer un peu cet article assez pauvre ce mois-ci.)

Comme je l’expliquais alors, il s’agit d’un second visionnage. Le premier, il y a fort longtemps, ne m’avait pas convaincue du tout, mais la lecture – ô combien excellente – du roman m’a donné envie de retenté le coup (et de comparer les deux).

Conclusion : ce n’est pas un mauvais film en soi, mais il est nettement en deçà du roman. D’ailleurs, il n’a parfois rien à voir avec ce dernier puisque Kubrick en a ôté tous les meilleurs éléments.

La psychologie des personnages est très pauvre. A peine en route pour l’Overlook que Jack Torrance est déjà de mauvais poil. Il n’y a pas vraiment l’optimisme joyeux qui anime toute la famille lors de son installation à l’hôtel dans le roman. Ici, Jack ne perd pas de temps avant de commencer à dérailler. Jack Nicholson a parfaitement la tête de l’emploi et, bien que son sourire et son regard impayables m’ont souvent fait rire et me le rendent très sympathique, il ne l’est guère en réalité. Bye bye la bienveillance et la tendresse de l’auteur pour ce personnage que nous ne pouvons réellement détester dans le livre.

D’autre part, Wendy (incarnée par Shelley Duvall) est absolument insupportable. Elle apparaît complètement cruche et lâche, et tout, de sa manière de parler à sa façon de courir, m’a fait lever les yeux au ciel.

De même, Danny (joué par Danny Lloyd) est froid, uniquement présenté comme un gamin medium flippant. Il n’a plus les comportements d’enfant, mâtinés de remarques perspicaces et matures, qui le rendaient si attachant dans le roman.

Ensuite, le film ne fait pas ressentir l’emprise malfaisante de l’hôtel sur ses locataires. Sa présence n’est pas aussi vivace que dans le roman et Jack apparaît finalement comme le grand méchant (alors que c’est bel et bien l’Overlook le responsable de tous les maux dans le texte). L’ajout de scènes sanglantes n’apporte rien (préférence personnelle : la tension psychologique fonctionne mieux que le gore pur avec moi). Les échos d’une fête passée et des animaux en buis qui bougent sans en avoir l’air me semblent plus efficaces qu’un ascenseur en sang, mais bon…

Un autre gros regret touche à la disparition du maillet de roque au profit de la hache. Moins original, plus expéditif. J’avoue ne pas comprendre ce choix car les coups de maillet martelant les murs des couloirs de l’hôtel avaient efficacement résonnés à mes oreilles de lectrice. En outre, un maillet me semble plus effrayant : un coup t’écrabouille, te broie les os et les chairs, alors qu’un coup de hache a de fortes chances de te tuer illico. Perso, je trouve la souffrance plus terrible que la mort, mais chacun son point de vue.

Enfin, la fin n’a rien à voir avec celle de King. Cette dernière est porteuse d’émotions et de tendresse. Dans le film, la fin n’a pas de sens comme peut en avoir celle du livre. La destruction de l’Overlook n’arrive jamais et n’a même pas besoin d’être puisque l’hôtel n’est pas ressenti comme le véritable mal.

Finalement, cet article est surtout une longue comparaison avec le livre dont il est une très mauvaise adaptation. Peut-être l’aurai-je davantage apprécié si je n’avais eu cet élément de comparaison. Malgré mon immense déception, j’ai néanmoins passé un moment sympathique porté essentiellement par l’incarnation incroyable de Nicholson, personnification même de la folie.

- Interstellar, de Christopher Nolan (2014)

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. (Allociné)

Ça y est, j’ai enfin vu Interstellar. Il faut savoir que j’ai, à domicile, quelqu’un qui me bassine avec Interstellar depuis quatre ans. Or, plus on me parle d’un film, moins j’ai envie de le voir. J’ai tout de même fini par être partante… et il s’est passé ce qu’il se passe – quasiment – toujours quand on se met à avoir des attentes démesurées : déception. C’est peut-être un mot un peu fort, d’autant que je l’ai malgré tout trouvé très bien. Disons que je m’attendais à ce que ce soit mieux. Qu’il m’apporte un regard neuf sur le cinéma, qu’il bouleverse ma vie (au moins). Alors qu’en réalité, il n’a rien marqué du tout. (D’où la brièveté de ma critique.)

Globalement, je l’ai trouvé assez prévisible. Pas tout heureusement : je n’avais pas du tout anticipé l’explication du « fantôme » de la jeune Murphy. En revanche, les interactions entre les personnages – qui meurt, qui vit, qui a de mauvaises intentions… – ainsi que la fin restent aisément devinables.

En revanche, il s’est révélé très bien fait et immersif, que ce soit au niveau des décors, de la musique ou du jeu des personnages. La relation de Cooper (Matthew McConaughey) et ses enfants, notamment sa fille Murphy (jouée par Mackenzie Foy, puis par Jessica Chastain), est pleine de tendresse malgré les heurts, les colères et les regrets. Le jeu avec les distorsions temporelles ajoutent une gravité unique à cette relation père-fille. Bref, malgré mes reproches ci-dessus, je trouve l’exploration des sentiments humains très juste en mettant ses personnages face à des dilemmes parfois cornéliens. J’ai également été surprise et ravie de retrouver Timothée Chalamet. Sans surprise en revanche, je me suis beaucoup attachée aux robots, notamment TARS qui apporte une touche d’humour (je porte bien souvent davantage de tendresse et d’intérêt aux robots et aux animaux qu’aux êtres humains).

C’est un film intéressant et intelligent qui nous plonge dans les mystères de l’espace. Son point fort est qu’il le fait de manière tout à fait compréhensible pour le non-initié et, d’après ce que j’en ai lu, de façon sérieuse et basée sur des recherches d’astrophysiciens.

Interstellar est un film tout à fait excellent, très bien réalisé, parfaitement joué, et je regrette qu’il ait à pâtir des critiques dithyrambiques qui ont fleuri de tous les côtés et qui ont fait enfler mes expectatives. On lui reproche parfois d’être trop long ou compliqué, je ne suis pas d’accord avec ça : je n’ai pas vu le temps passer et je n’ai pas eu non plus eu l’impression de suivre une thèse en astrophysique. J’ai été captivée et entraînée dans cette histoire qui replace l’être humain au rang de grain de poussière (un grain de poussière pas décidé à lâcher l’affaire, mais bon).

***

Séries

- La Légende de Korra (VO : The Legend of Korra), créée par Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzki (animation, 2012-2014, 4 saisons, 52 épisodes)

70 ans après les événements d’Avatar, le Dernier Maître de l’Air, voici les aventures du nouvel élu, une adolescente passionnée, courageuse et intrépide de la Tribu d’eau du Sud nommée Korra. Maîtrisant trois des quatre éléments, c’est sous la tutelle du fils d’Aang, Tenzin, que Korra commence sa formation pour maîtriser le dernier élément : l’air. Mais le parcours de notre jeune prodige sera semé d’embûches, le danger gronde… (Allociné)

Après avoir vu Avatar, j’avais très envie de retrouver cet univers avec la suite sortie quelques années plus tard. Si je préfère l’originale, cette nouvelle série de quatre saisons est néanmoins sympathique.

Point fort : les créateurs ont su proposer de nouveaux personnages, assez différents de ceux d’Avatar (et légèrement plus âgés). Tout d’abord, il y a la nouvelle Avatar, Korra. Loin de la bienveillance et la sagesse monastique de son prédécesseur, loin de la gentillesse maternelle de Katara, Korra est musclée (loin de la minceur douce de tant d’héroïnes de dessins animés), impétueuse, têtue et décidée. Elle a mauvais caractère et tendance à agir avec impulsivité et elle est amenée à énormément évoluer au fil des épisodes. Ses mésaventures avec les ennemis et autres maîtres qui se mettent sur son chemin la feront douter, mûrir et gagner en réflexion et en sagesse.

Elle peut compter sur l’aide de la Team Avatar. Asami est inventeuse et ingénieure : elle reprend la firme de son père et développe de nouvelles machines. Si elle ne possède aucune maîtrise, elle peut compter sur son intellect, sa connaissance de la technologie et des techniques d’auto-défense.

Mako, maître du feu réservé, et Bolin, maître de la terre, complètent l’équipe. Les garçons, en revanche, présentent un peu moins d’intérêt. Bolin ressemble à Sokka avec son rôle de boute-en-train et leur relation de frères évoque la dynamique entre Katara et Sokka – l’un plus réfléchi, l’autre plus ouvert, etc. Toutefois, ils remettent en question certains stéréotypes masculins. Bolin, ce grand émotif, sa relation compliquée avec Eska. Mako, ce timide parfois inconfortable avec ses histoires d’amour.

La Légende de Korra présente, comme Avatar, toute une galerie de personnages secondaires. Malheureusement, ceux-ci sont globalement peu développés. Même s’ils ont essayé de titiller mon côté fangirl en me présentant les enfants de Aang et Katara ou de Toph. Même si j’avoue avoir eu un faible pour Tenzin, sa famille, ses trois enfants si différents mais attachants, sa relation avec son frère aîné Bumi…

J’ai été surprise de voir que le monde qu’arpentaient Aang et ses amis avait tant changé. La technologie a fait son apparition. J’avoue que ces grandes villes en pleine révolution industrielles, peuplées de voitures et d’armes à feu, m’ont moins séduites que les cités qui existaient soixante-dix ans auparavant. Néanmoins, la modernisation permet d’aborder de nouveaux sujets et de contrebalancer le pouvoir illimité des maîtres dont dépendaient ceux qui n’avaient pas de maîtrise (et qui parfois en subissaient la puissance). Cette suprématie remise en question sera d’ailleurs au cœur de plusieurs épisodes.

Il y a un autre changement. Dans la série originale, les trois saisons poursuivaient un but commun : vaincre le Seigneur du Feu et rendre au monde sa liberté. Les épisodes étaient presque indépendants et, ceux en deux parties mis à part, présentaient à chaque fois une étape du périple de l’Avatar et ses amis. Une aventure après l’autre. Or, dans cette suite, chaque saison a son propre fil conducteur. Un méchant apparaît et la Team Avatar mettra entre douze et quatorze épisodes pour le vaincre. Difficile d’en rater un sans être perdu dans l’histoire.

Et j’avoue que ce format répétitif a failli me lasser (seulement je suis curieuse, donc j’ai continué). Le/la méchant.e arrive, ça devient de pire en pire, « ouh la la, ça devient vraiment très très pire là », « han, comment vont-ils s’en sortir ? », « ils sont fichus… », dernier épisode et… « ah ben non en fait, ça y est, il/elle a eu son compte ». Au bout de la quatrième fois, ça devient lassant et ça donne l’impression qu’ils pourraient rajouter une cinquième saison, et une sixième, et une septième… et je n’aime pas les séries à rallonge. Bon, du coup, ça n’a pas l’air d’être le cas, mais il n’y a pas ce point final qui clôture vraiment la saison (contrairement à Avatar où on se dit, avec un petit pincement au cœur, « cette fois, c’est vraiment fini… »).

Néanmoins, je ne peux détester ces deux derniers points car ce sont eux qui ont permis de renouveler de manière innovante et intéressante la série originale. Ils amènent de nouvelles questions philosophiques et politiques. Les différents « méchants » qui se succèdent n’ont pas forcément que des mauvaises intentions. Le premier demandait l’égalité entre maîtres et non-maîtres, le second rêvait de réunir monde physique et monde spirituel et laisser aller et venir les esprits, le troisième prônait la liberté du peuple contre les monarchies et autres dictatures et la quatrième voulait offrir la paix à son pays. D’ailleurs leurs philosophies seront parfois suivies par Korra bien que d’une autre manière, plus pacifique et apaisée.

Sans réelle surprise, La Légende de Korra reste en deçà de la série originale. Si je relativise sur les points soulevés plus hauts, j’ai en revanche vivement regretté le manque d’évolution des personnages – Korra mise à part –, les triangles amoureux niais et l’absence des voyages qui m’avaient tant fait rêver dans la première série. Elle aura toutefois permis d’aborder de nouveaux thèmes et de nous faire découvrir les origines du premier Avatar au cours d’un double épisode captivant !

En outre, je lui sais gré d’avoir proposé des personnages masculins qui changent des stéréotypes – sensibles, rêveurs, romantiques, adeptes de shopping… – et offert une place valorisée aux personnages féminins – que ce soit Jinora surpassant son père grâce à sa connexion avec les esprits, la muette Zhu Li obligeant finalement son exigeant patron à reconnaître son travail et son indispensabilité dans leur duo, Kuvira, enfin une « méchante », déterminée, puissante et jolie (car si la plupart des filles sont toujours désespérément et banalement jolies, ce n’est pas le cas des méchantes, sorcières, reines tyranniques et autres marâtres qui sont souvent d’une laideur innommable, donc pour le coup, c’est aussi un changement appréciable (par contre, il n’y a pas de gentille moche, faut pas abuser !)) – et même une esquisse de relation entre Korra et Asami (mais comme ce n’est que la dernière image de la série, je trouve quand même ça un peu léger).

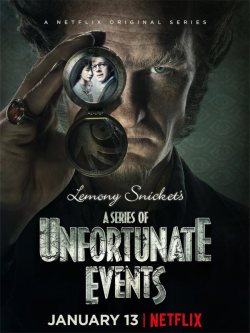

Ma relecture des treize tomes des Orphelins Baudelaire a été motivée par mon envie de découvrir la nouvelle série Netflix portée par Neil Patrick Harris dans le rôle du comte Olaf. La première saison, diffusée en janvier 2017, couvre les quatre premiers livres à raison de deux épisodes par livre.

Ma relecture des treize tomes des Orphelins Baudelaire a été motivée par mon envie de découvrir la nouvelle série Netflix portée par Neil Patrick Harris dans le rôle du comte Olaf. La première saison, diffusée en janvier 2017, couvre les quatre premiers livres à raison de deux épisodes par livre.